こんにちは、しゅのと申します!

突然ですが、皆さんはギターを弾く時コード進行を調べますか?

多くの人はネットで「〇〇(曲名) コード進行」などで調べたりするかと思います。

調べて出てきたコード譜を見て曲の練習をしていると思いますが、なかなか一筋縄ではいかないものですよね。Cコード、次はF、G7→C・・・。など一生懸命1つずつコードを覚えると思いますが、毎回押さえ方や順番を覚えるのは大変ですし、すぐ忘れてしまいますよね。

そこで、一つずつコードの押さえ方を調べ直したりせず、なおかつコード進行(弾き方)を覚えやすい方法を紹介します!

度数表記とは

まず、コード進行を覚えるために有用な方法を理解するにあたり必要となるのが「Key(キー)」と「ダイアトニックコード」の知識です。

ロックやpopsはダイアトニックコードと呼ばれる7つのコードを中心に曲が作られており、各コードがダイアトニックコードの何番のコードなのか?ということを理解することで、コード進行を度数表記で表すことができます。

「Key(キー)」と「ダイアトニックコード」の知識については、色々な方がわかりやすい解説をしてくださっているため、今回は割愛させていただきます。実際にKey(キー)、ダイアトニックコードの知識を活用し度数表記に変換したコード譜の記事、コード進行分析記事等を作成しています。こちらもあわせてご覧ください。

※以降「Key(キー)」はカタカナで「キー」と表記していきます。

度数表記の簡単な例

とはいえ、コードを度数表記にするって具体的にどういうこと?となってしまうと思うので、まずは簡単なコード進行で考えてみましょう。

C → F → G → C

この曲のキーはCメジャーとします。キーがCメジャーのダイアトニックコードを確認してみます。

| Ⅰ | Ⅱm | Ⅲm | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵm | Ⅶm-5 |

| C | Dm | Em | F | G | Am | Bm-5 |

そうすると、Cは1番目、Fは4番目、Gは5番目のコードであることがわかります。そこで、このコード進行を度数表記に変換すると以下のようになります。(ⅠとかⅡの数字の表記方法はコード進行で一般的に用いられる書き方です)

Ⅰ → Ⅳ → Ⅴ → Ⅰ

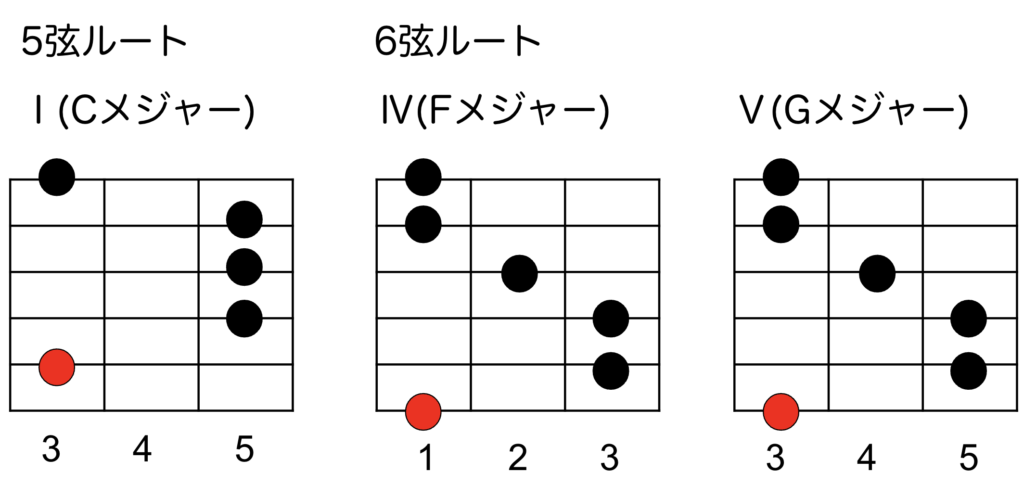

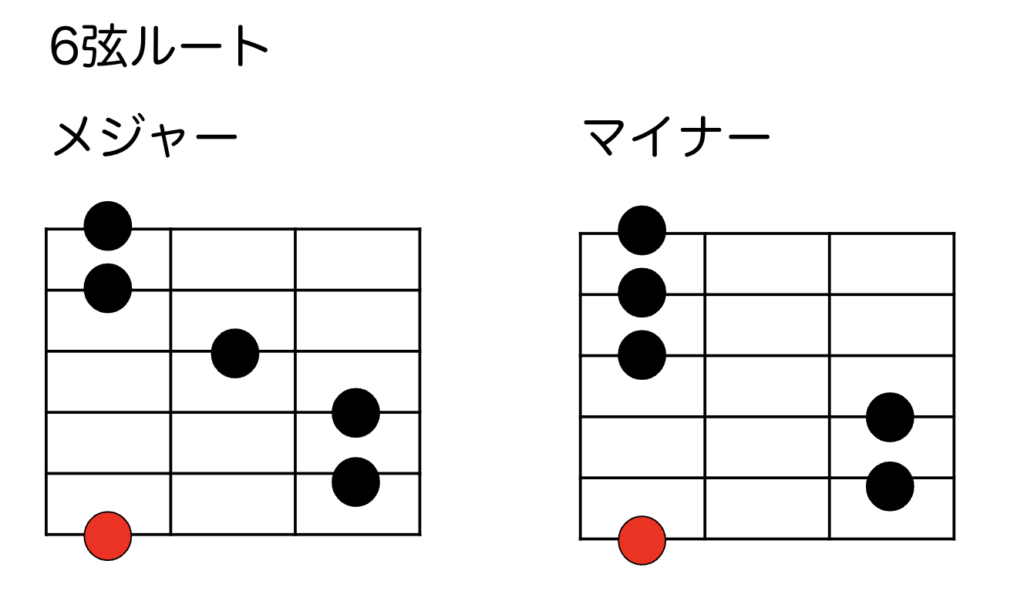

ギターの指板でそれぞれの位置関係を確認して、後はメジャー or マイナーの押さえ方でコードを押さえる位置を変えるだけでこのコード進行を弾くことができます。

Ⅰのコードをキーの音の位置に合わせて、あとは平行移動させていくことで各コードを弾くことができます。今回はキーがCメジャーなので、Ⅰの場所をギターのフレット上のCの場所に合わせて下さい。

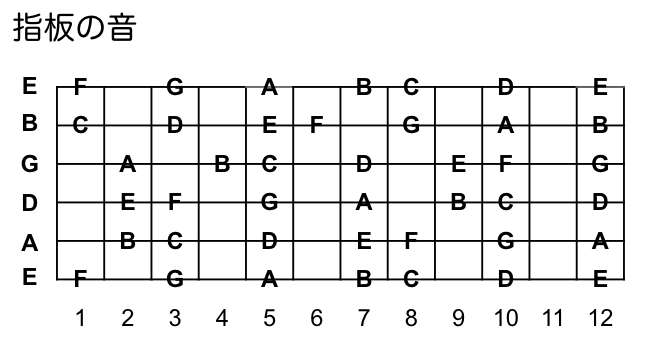

Cの音は6弦8フレット、5弦3フレットなので、指板を図で表すと以下になります。

6弦8フレットから始めるとだいぶ高い音になってしまうので、今回は5弦3フレットを使って弾いてみましょう。実際のコードの押さえ方はこちら。

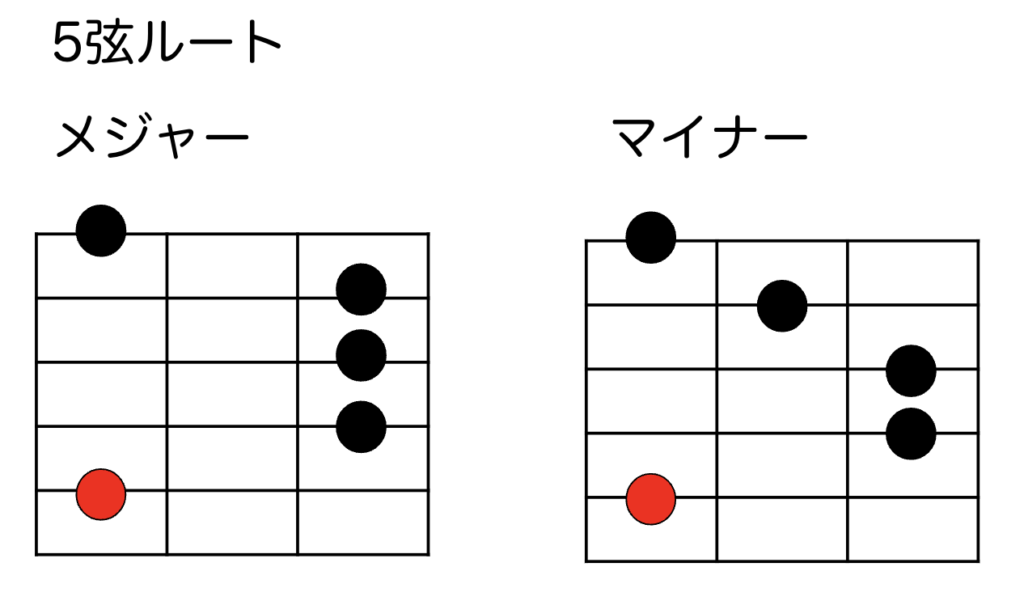

5弦がルート、6弦がルートの時の押さえ方は以下になります。赤丸の位置がルートと呼ばれるのですが、ルートが5弦のときと6弦のときで押さえ方が異なります。

コードをそれぞれ独立したものとして考えるより、このように数字で考えた方がわかりやすくないですか?

押さえる場所が違うだけで押さえ方は同じです。これを知っているだけで、だいぶ楽になりますよね。

キーが変わった時はどうなる?

それでは、キーが変わった場合についても考えてみましょう。

例えばキーがAメジャーの場合、実際のコード進行は以下のようになります。

A → D → E → A

そのままコード名を見てみると、コードがガラッと変わっているように見えます。

ただ、これを度数表記で捉えると、コード進行はそのまま同じであるとわかります。ここで、「キー:A」のダイアトニックコードを確認してみましょう。

| Ⅰ | Ⅱm | Ⅲm | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵm | Ⅶm-5 |

| A | Bm | C#m | D | E | F#m | G#m-5 |

Aは1番目、Dは4番目、Eは5番目のコードです。つまり、さきほどと同じ以下進行となります。

Ⅰ → Ⅳ → Ⅴ → Ⅰ

Ⅰの場所をAの音の位置に合わせて、各コードをそのまま押さえるところをずらす(平行移動)させることで、キーがCの時とまったく同じ押さえ方で弾くことができます。

このように度数表記でコード進行を捉えることによって、無限に存在するコードの押さえ方をそれぞれ独立して覚える必要がなくなります。

また、数字や位置関係で把握することで色々なコードが弾けてしまうので、理解しやすいだけでなく、コード進行の覚えやすさも格段にアップします。

特に、ギターは指板と度数がリンクしており位置関係での把握がしやすいため、それさえ理解できればコード進行の理解や定着も早くなりとても便利です。

まとめ

まとめです。この記事では

- コード進行を度数表記することができること

- 短いコード進行で実際どのように度数表記に変換できるのか

ということについて解説しました。

実際に曲のコード譜を度数(ディグリー)表記に変換した記事を作成しています!ぜひこちらもご覧ください。

「コード全然覚えられない・・。何か良い方法はないかな・・」という悩みを持っている人がいましたら、是非実際にギターで曲を弾いてみて、度数表記の有用性を体感してみましょう。

以下はお気に入りの音楽理論の学習本です。学習の最初のとっかかりとして、最適な内容が詰まっています。音楽理論に興味のある方はぜひお手に取ってみてください。

それでは!また次回の記事で! 最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

音楽理論基礎の記事はこちら

ギター指板の音名をマスターしよう!無料Webアプリ「Fretboard Master」

ギター指板の音名がなかなか覚えられない…そんな悩みを抱えていませんか?

その悩みを解決するために、ギター指板の音名を覚えるのに最適なアプリ『Fretboad Master』を開発しました!

このアプリを使えば、ゲーム感覚で楽しく、効率的に指板の音名を身につけることができます。ぜひ一度、以下記事から無料で挑戦してみてください!

関連記事

当ブログでは、音楽理論に基づいた楽曲分析やギターがもっと楽しくなる情報を発信しています!

1曲ずつ、特定の曲に対して「音楽理論の観点で細かい分析をしている」のが売りです。

様々な記事を作成していますので、その他記事も是非ご覧ください!

絶対音感・相対音感トレーニングに最適!音当てゲーム

音感トレーニングに最適な『音当てゲーム』を作成しました! ギターの耳コピがなかなか上達しない、アドリブで自由にフレーズを弾きたいけれど音が浮かばない…そんな悩みを抱えていませんか?

このゲームは、絶対音感と相対音感の両方を楽しみながら鍛えることができ、あなたのギターライフを確実にステップアップさせます。ぜひ一度、このブログ記事内で無料で挑戦してみてください!

コメント