こんにちは、しゅのです。

キタニタツヤさんの「青のすみか」(TVサイズ)を度数表記に変換したコード譜を作成したので、その弾き方について解説していきます。(作詞・作曲:キタニタツヤ)

コード進行を度数表記で捉えることで、様々なコードが簡単に押さえられるようになりますよ。色々な曲もよりスムーズに弾くことができるようになるのでオススメです。

音楽的にも成長できますし、色々な曲でよく使われているコード進行なども理解できるようになり、今よりさらにギターが楽しくなりますよ。

「青のすみか」のコード進行の分析&解説記事も作成しています。是非こちらも併せてご覧ください!

「青のすみか」コード譜

それでは、以下コード譜(通常表記)とコード譜(度数表記)を載せていますので、度数表記でコードを捉えられるようチャレンジしてみましょう。

この曲はキー(Key)がD♭メジャーです

Key:D♭のダイアトニックコード一覧を表に示します。コード譜(通常表記)とコード譜(度数表記)でどのようにコードが対応しているか、この表を見るとわかります。

| ⅠM7 | Ⅱm7 | Ⅲm7 | ⅣM7 | Ⅴ7 | Ⅵm7 | Ⅶm7-5 |

| D♭ | E♭m | Fm | G♭ | A♭ | B♭m | Cm-5 |

| ⅠM7 | Ⅱm7 | Ⅲm7 | ⅣM7 | Ⅴ7 | Ⅵm7 | Ⅶm7-5 |

| D♭M7 | E♭m7 | Fm7 | G♭M7 | A♭7 | B♭m7 | Cm7-5 |

コード譜の見方のポイント

・”|”は「1小節の区切り」を表しています

コード譜(キー変更・カポ・コード図対応)

このコード譜は、あなたの演奏環境に合わせて表示をリアルタイムに変更できる万能ツールです。

- ダークモード: [DARK MODE]ボタンで背景を黒色に切り替えられます。夜間の練習などでも見やすくなります。

- キー変更: 演奏したい高さに合わせて、[♭][♯]ボタンで自由にキーを移調できます。

- カポ/チューニング連動: 「カポ 1」や「半音下げ」などの設定を選択すると、手元の指使い(演奏キー)が自動で書き換わります。

- コード図表示: コードの下にギターの押さえ方が表示されます。不要な場合はチェックを外してコード名のみのシンプルな表示にも切りかえられます。

- 度数(ディグリー)表示: [度数表記]に切り替えると、コードを「Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ」などの数字で表示します。楽曲の構成把握や理論学習に役立ちます。

- 分数コード(オンコード): C/E 等のコード図は、ベース音(/以降)を含まない基本的な押さえ方で表示されます。

コード譜(通常表記)

[Key:D♭メジャー]

※イントロはオクターブ奏法・綺麗なアルペジオのため、コード譜としては歌い出しのAメロから掲載しています。

[Aメロ](♪どこまでも続くような青の季節は〜)

G♭M7|A♭|D♭/F|D♭/F

E♭m7|A♭|D♭/F|D♭/F

G♭M7|A♭|D♭/F|B♭m7

G♭M7|A♭|B♭m7|B♭m7

[Bメロ](♪この日々が色褪せる〜)

G♭M7|G♭M7|Fm7|B♭m

E♭m7|Fm7|G♭M7|F7|F7

[サビ](♪今でも青は澄んでいる〜)

G♭M7|F7|B♭m7|A♭m7 D♭

G♭M7|F7|B♭m7|D♭

G♭M7|F7|B♭m7|A♭m7 E

E♭m7|Fm7|G♭M7|F7

[アウトロ]

G♭M7|A♭|B♭m7|D♭/F

G♭M7|A♭|B♭m7|D♭|G♭M7

コード譜(度数表記)

[Key:D♭メジャー]

※イントロはオクターブ奏法・綺麗なアルペジオのため、コード譜としては歌い出しのAメロから掲載しています。

[Aメロ](♪どこまでも続くような青の季節は〜)

ⅣM7|Ⅴ|Ⅰ/Ⅲ|Ⅰ/Ⅲ

Ⅱm7|Ⅴ|Ⅰ/Ⅲ|Ⅰ/Ⅲ

ⅣM7|Ⅴ|Ⅰ/Ⅲ|Ⅵm7

ⅣM7|Ⅴ|Ⅵm7|Ⅵm7

[Bメロ](♪この日々が色褪せる〜)

ⅣM7|ⅣM7|Ⅲm7|Ⅵm

Ⅱm7|Ⅲm7|ⅣM7|Ⅲ7|Ⅲ7

[サビ](♪今でも青は澄んでいる〜)

ⅣM7|Ⅲ7|Ⅵm7|Ⅴm7 Ⅰ

ⅣM7|Ⅲ7|Ⅵm7|Ⅰ

ⅣM7|Ⅲ7|Ⅵm7|Ⅴm7 ♭Ⅲ

Ⅱm7|Ⅲm7|ⅣM7|Ⅲ7

[アウトロ](♪「また会えるよね」って〜)

ⅣM7|Ⅴ|Ⅵm7|Ⅰ/Ⅲ

ⅣM7|Ⅴ|Ⅵm7|Ⅰ|ⅣM7

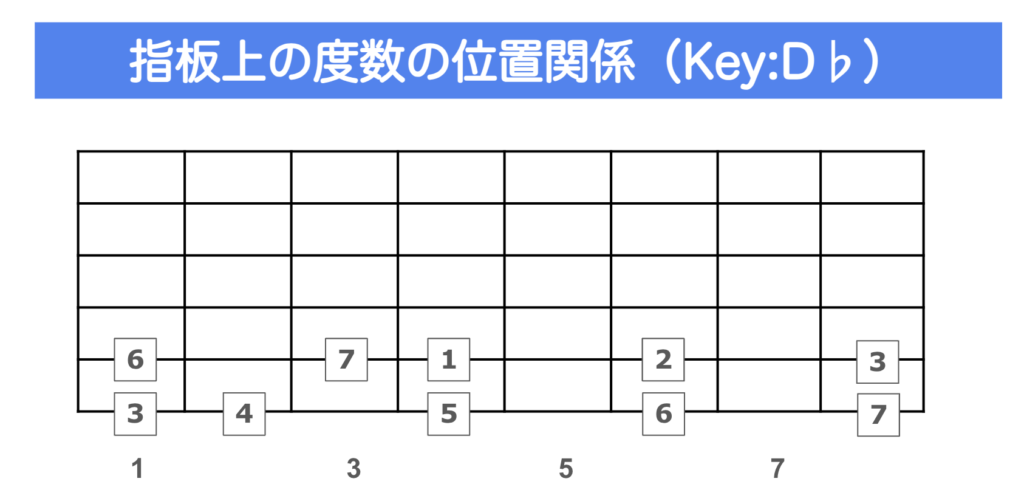

指板上の度数の位置関係

指板上の度数の位置関係は次のようになっています。

「Key:D♭メジャー」なので、D♭の音(5弦4フレット)が1度となります。

それでは、演奏に必要なコードの押さえ方について解説していきます。

コードの押さえ方

この曲で使うコードは以下5種類です。

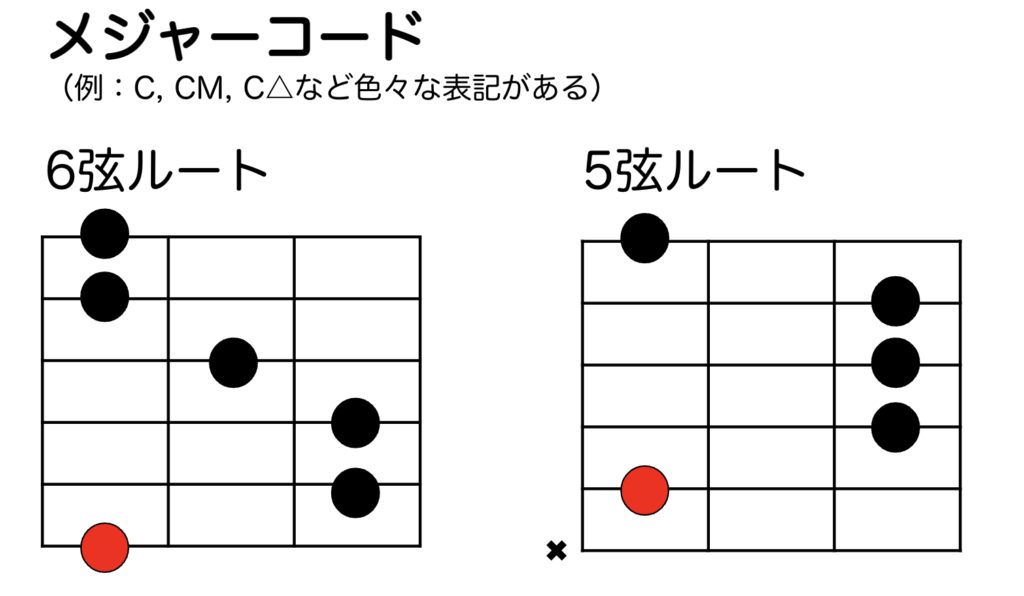

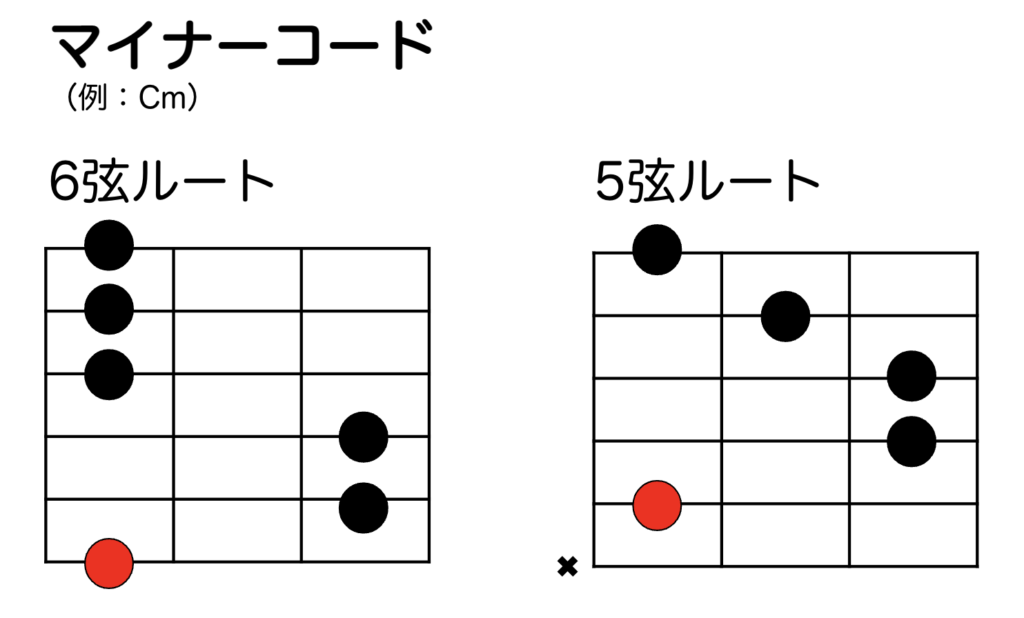

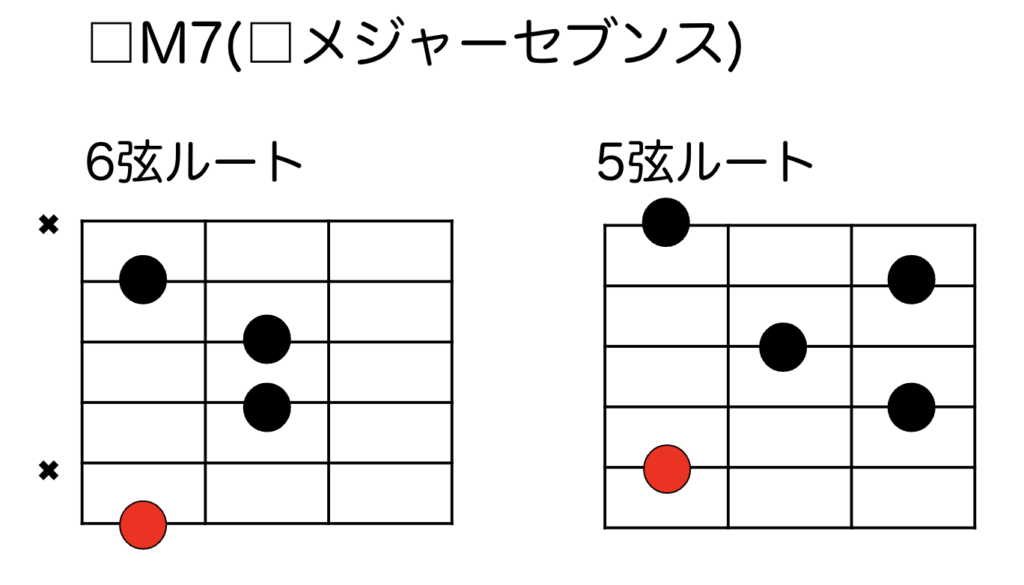

6弦ルートの押さえ方と5弦ルートの押さえ方で各コード2種類ずつ押さえ方があります。

そのため、全部で5×2=10種類のコードの押さえ方を解説していきます。

各コードの押さえ方は以下になります。赤丸はルートの位置を示しており、指板上の度数の位置関係の図を参考にして弾きたいコードの番号に合わせて弦を押さえて下さい。

このように、度数を利用したコードの押さえ方をすることによって、音名が異なっていても、同じ種類のコードであれば同じ押さえ方で弾くことができます。

フレットの位置を平行にずらすだけでたくさんのコードを弾くことができるため、とても便利です。

① メジャーコード(□M)

1つ目のコードはメジャーコードです。三和音の基本的なコードで、構成音は「完全1度(P1)、長3度(M3)、完全5度(P5)」の3つです。

② マイナーコード(□m)

2つ目のコードはマイナーコードです。こちらもメジャーコード同様に三和音の基本的なコードで、構成音は「完全1度(P1)、短3度(m3)、完全5度(P5)」の3つです。

メジャーコードと比べると、3度の音が「長3度→短3度」へと半音低くなっています。メジャーコードとマイナーコードの構成音の違いはこの3度だけなので、ぜひ頭に入れてみて下さい。

③ メジャーセブンス(□M7)

続いて、3つ目のコードはメジャーセブンスコードです。

ダイアトニックコードに含まれている四和音の基本的なコードです。構成音は「完全1度(P1)、長3度(M3)、完全5度(P5)、長7度(M7)」の4つです。

通常の三和音のメジャーコードに、プラス1音でメジャーセブンス(長7度)の音を加えたコードとなっています。

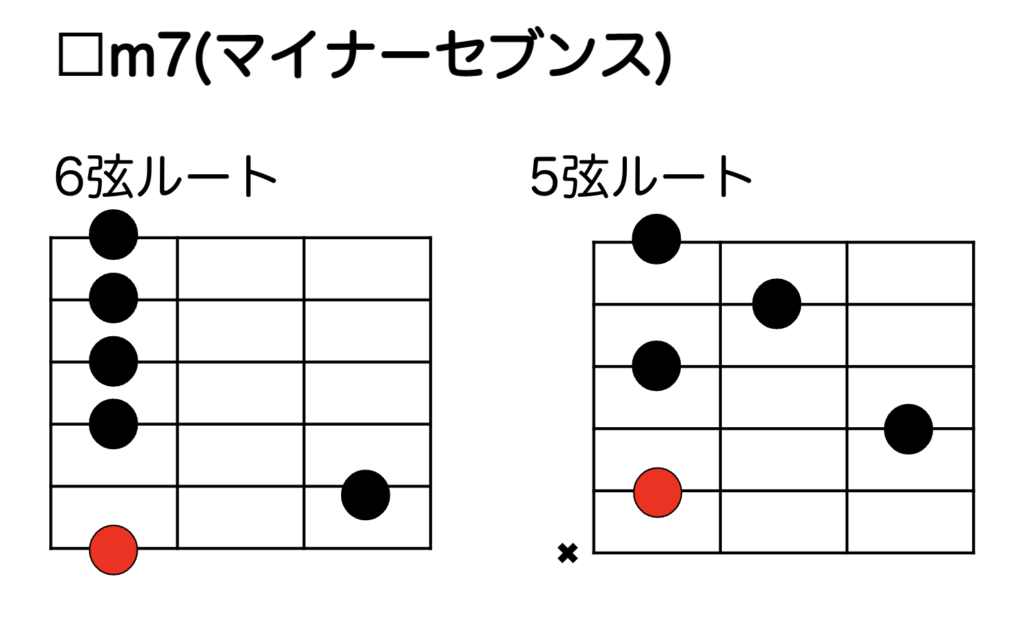

④ マイナーセブンス(□m7)

続いて、4つ目のコードはマイナーセブンスです。

ダイアトニックコードに含まれている四和音の基本的なコードでマイナーコードの方です。構成音は「完全1度(P1)、短3度(m3)、完全5度(P5)、短7度(m7)」の4つです。

通常の三和音のマイナーコードに、プラス1音でセブンス(短7度)の音を加えたコードとなります。

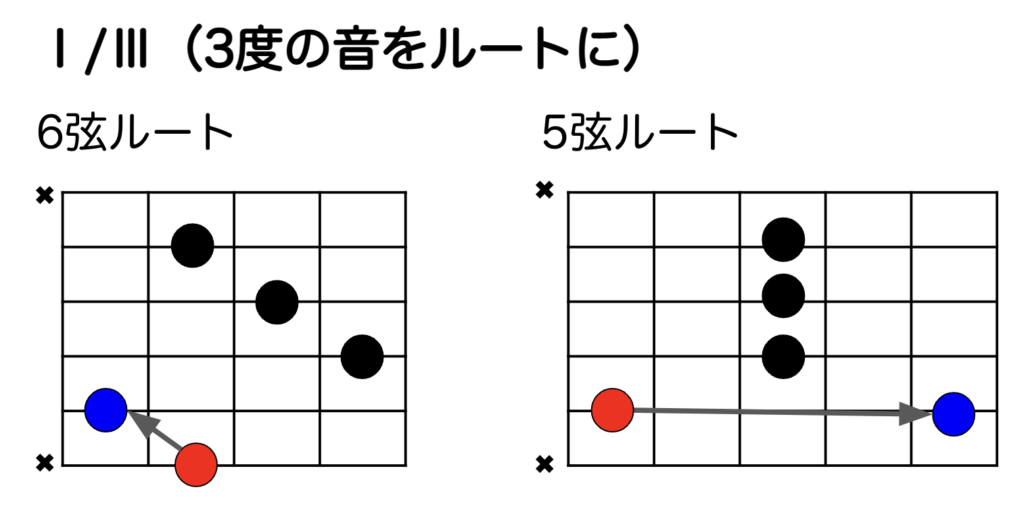

⑤ メジャーコードの第1転回形(Ⅰ/Ⅲ)

続いて、5つ目のコードはメジャーコードの第1転回形です。

こちらは「オンコード」と呼ばれるコードで「分子のコードのルート(一番低い音)を分母に書いてある音に変えた」コードを意味しています。

Ⅰ / Ⅲ (Ⅰ on Ⅲ)はⅠのコードのルートをⅢ(つまりは3度の音)に変更したものとなります。

また「オンコード」の内、ルートの音をそのコードの構成音の中から選んだものを「転回形」と呼びます。転回形の内、3度の音をルートにした転回形のことを第1転回形と呼びます。

構成音は、順番が変わっただけで普通のメジャーコードと同じです。そのため「完全1度(P1)、長3度(M3)、完全5度(P5)」の3つとなります。

コードの押さえ方は以下になります。

まず、押さえるコードの番号に元のコードのルート(赤丸)を合わせます。そして、ルートを赤丸から青丸(オンコードの分母の音)に変えます。赤丸は元のコードのルートの位置であり、実際には鳴らさない音になります。そのため、赤丸の位置は押さえないように注意してください。

「そもそも何を言っているかよくわからない・・」という方へ

ここまでの記事を読んでみて、「何を言ってるかさっぱりわからない。。」という方はいますか?

もしそのような場合は、コード進行を度数・ディグリー表記で理解する方法について、基本的な内容を以下記事でまとめています。まずはこちらを参照いただけますと幸いです。

まとめ

今回は、キタニタツヤさんの「青のすみか」を度数表記に変換したコード譜を作成し、その弾き方について解説しました。

人気アニメ呪術廻戦 2期のOP曲であり、とても爽やかな青春時代を感じる曲になっていますよね。(夏油・・・)

サビのコード進行は、いわゆる「丸の内サディスティック進行」が使われています。シンプルながらロック調にアレンジされていて、とてもかっこいい仕上がりになっていると感じました。

度数でコードを捉える考え方は、最初は難しく感じるかもしれませんが、慣れてしまえばよく使われているコード進行なども理解できるようになり、とても便利です。

また、ギタ上達にも直結しますので、快適なギターライフを楽しむことができますよ。是非、度数表記でのコードの弾き方を理解してレベルアップしてみて下さい。

それでは!また~。最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

ギター指板の音名をマスターしよう!無料Webアプリ「Fretboard Master」

ギター指板の音名がなかなか覚えられない…そんな悩みを抱えていませんか?

その悩みを解決するために、ギター指板の音名を覚えるのに最適なアプリ『Fretboad Master』を開発しました!

このアプリを使えば、ゲーム感覚で楽しく、効率的に指板の音名を身につけることができます。ぜひ一度、以下記事から無料で挑戦してみてください!

絶対音感・相対音感トレーニングに最適!音当てゲーム

音感トレーニングに最適な『音当てゲーム』を作成しました! ギターの耳コピがなかなか上達しない、アドリブで自由にフレーズを弾きたいけれど音が浮かばない…そんな悩みを抱えていませんか?

このゲームは、絶対音感と相対音感の両方を楽しみながら鍛えることができ、あなたのギターライフを確実にステップアップさせます。ぜひ一度、このブログ記事内で無料で挑戦してみてください!

関連記事

当ブログでは、音楽理論に基づいた楽曲分析やギターがもっと楽しくなる情報を発信しています!

1曲ずつ、特定の曲に対して「音楽理論の観点で細かい分析をしている」のが売りです。

様々な記事を作成していますので、その他記事も是非ご覧ください!

コメント